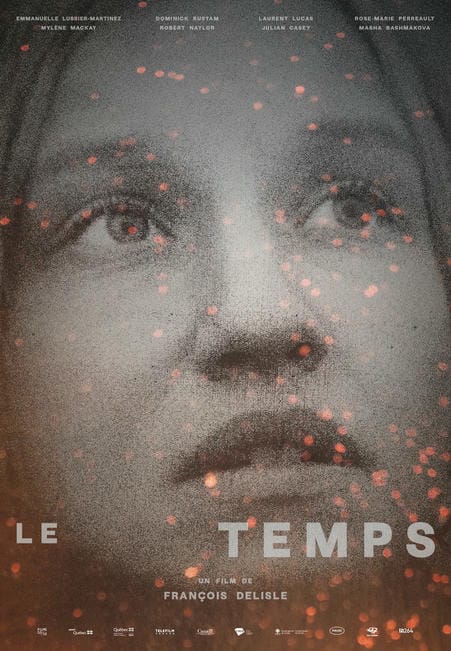

Le temps est un essai campé au carrefour de l’énoncé environnementaliste et de la dystopie produit, écrit, réalisé et monté par François Delisle, qui signe ici son huitième long métrage de fiction.

Par le biais d’images photographiques fixes secondées par une narration lue hors caméra, le réalisateur du Météore et de Chorus suit les destins de quatre personnages vivant à des époques allant de 2021 à 2182 sur des territoires différents. Plongés dans une crise climatique qui va crescendo, ils luttent désespérément pour trouver un moyen de survivre au déclin inexorable du monde qui les entoure.

Présenté en première mondiale au Festival international du film sur l’art (FIFA) en mars 2025, Le temps (intitulé Waiting for the Storms dans sa version sous-titrée en anglais) sort en salle le 18 avril 2025 à l’occasion du Jour de la Terre.

Entrevue avec l’auteur

La crise climatique est rarement abordée au cinéma, si ce n’est dans les films catastrophes hollywoodiens. Sentiez-vous qu’il y avait un tabou autour du sujet, un vide à combler?

Je n’ai pas élaboré de théorie là-dessus, mais il demeure que le cinéma est un art né de l’industrialisation et qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’expression artistique très écologique, même à petite échelle. Plus spécialement, mon précédent long métrage, Cash Nexus, m’a amené à réfléchir sur la question de la justice sociale, qui est intimement liée à celle de la justice climatique. Cette prise de conscience s’est donc faite toute seule.

Le temps emprunte sa forme au photo-roman, tout comme le classique La jetée de Chris Marker. Le film est donc entièrement monté à partir de photographies. Bien que cette approche soit très rare au cinéma, elle n’est pas nouvelle pour vous. Votre court métrage CHSLD avait été réfléchi de la même façon. Comment ce choix s’est-il imposé?

Le film La jetée de Chris Marker est revenu dans mon esprit alors que je montais CHSLD. Marker m’avait marqué à l’époque où j’étais étudiant. Je connais son œuvre au-delà de La jetée, c’est un cinéaste que j’ai côtoyé, si l’on veut. Le temps existait déjà à l’époque de CHSLD, mais le scénario n’était pas encore écrit, j’avais seulement résumé l’idée de base. Je pressentais toutefois l’amplitude du projet. C’est à ce moment que l’idée de monter des photographies m’est venue, en continuité avec mon expérience des films Le météore et CHSLD. Et la parenté entre le film de Marker et Le temps est évidente et assumée.

D’un point de vue technique, est-ce que le médium photographique implique plus de liberté? Étiez-vous en toute temps celui qui prenait les photographies?

La préparation a été la même que pour un film avec des images en mouvement. La seule différence, qui est majeure, était la légèreté entourant tout ce qui touchait à l’image. Nous n’étions que deux à l’image, mon assistant et moi. Je n’avais qu’un appareil photo 35 mm et deux appareils en format 120 mm. Je précise que Le temps n’est pas un film de photographe. Les photos ont été prises par un cinéaste en fonction d’une histoire à raconter. Mon regard est donc celui d’un cinéaste ou d’un directeur photo. Je suis à la recherche d’une émotion qui vient des acteurs et des actrices. L’approche est donc la même que sur un plateau de tournage classique.

Les propos recueillis par Jason Béliveau reproduits ci-dessus sont extraits sans modification du dossier de presse du film.

Résumé

1979; lors d'une émission télévisée française, l'un des membres du Club de Rome alerte les téléspectateurs d'une crise prochaine si la croissance continue à ce rythme. 2021; Marie, une jeune mère, se retrouve aux prises avec un questionnement obsessif face au futur qui se dessine pour son enfant. 2042; Terence, un jeune réfugié climatique traverse les États-Unis dans l'espoir de trouver asile au nord, dernière région encore habitable. 2088; McKenzie, un agent de la sécurité de l’État tente d'échapper au système pour enfin reprendre le contrôle de son destin. 2174; Kira, une militaire russe, déserte l’armée pour se joindre à une tribu nomade, gardienne de valeurs humanistes.

©Charles-Henri Ramond

Distribution

Emmanuelle Lussier-Martinez (voix de Mylène Mackay), Dominick Rustam (voix de Robert Naylor), Laurent Lucas (voix de Julian Casey), Rose-Marie Perreault (voix de Masha Bashmakova), Guy Thauvette, Martine Francke, Madani Tall

Fiche technique

Genre: fable futuriste - Origine: Québec, 2025 - Durée: 1h34 - Langues V.O.: français, anglais et russe avec sous-titres français ou anglais - Visa: Général, déconseillé aux jeunes enfants - Images: couleurs, format 1.77/1 - Tournage: Montréal, Islande - Première mondiale: 21 mars 2025, Montréal, FIFA - Date de sortie: 18 avril 2025 sur 7 écrans au Québec

Réalisation: François Delisle - Scénario et dialogues: François Delisle - Production:: François Delisle - Production déléguée: Gabrielle Tougas-Fréchette, Guillaume Vasseur - Société(s) de production: Films 53/12 avec la participation financière de Téléfilm Canada, SODEC, crédits d'impôts fédéraux et provinciaux; avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et du Conseil des arts du Canada (CAC) et la collaboration de Télé-Québec - Distribution: h264

Équipe technique - Direction de la composition numérique: Fabien Bonali - Directrice de production: - Costumes: Cédric Quenneville - Conception sonore: Simon Gervais, Ariel Harrod - Direction artistique: Geneviève Lizotte - Maquillages et coiffures: Nina Jouchet, Marilyne Romero - Mixage: Bernard Gariépy Strobl - Montage images: François Delisle – Musique: Robert Marcel Lepage - Photographie: François Delisle